中国排球超级联赛保定第一阶段赛程安排一览

2023-10-30

更新时间:2023-10-09 08:24:13作者:无忧百科

这十年里,因为各自利益冲突,邻里关系变得微妙,业主、代建方、政府部门多方卷入其中,拉扯出一张复杂的网。更换房产证作为这场长跑的“最后一米”,也是“自拆自建”摸着石头过河另一个艰难写照。

9月15日,新京报记者走访建成一年多的虎踞北路4号5幢。新京报记者 李照 摄

文丨新京报记者李照

编辑丨陈晓舒

校对丨卢茜

►本文7999字阅读13分钟

南京市虎踞北路4号5幢,是一幢簇新的二层小楼。咖色与米黄拼接的外立面,上下两排明净的玻璃窗,反射着蓝天绿树,在闹市中显得格外静谧。

这栋小楼承载了一个先行者的角色,它是全国范围内公开报道的首例由产权人自筹资金进行危房翻建的项目,一度被作为惠民工程宣传。政府为此成立了工作专班,提供财政支持并指定代建单位,各个环节都由业主参与,通过协商自治唱主角。

从2014年被鉴定为危房,产权人申请自筹资金翻建,到2022年5月交房,二十余户业主搬入新家——故事到这里却没有画上一个句号。

交房一年后,产权证依然未能到手,虎踞北路4号5幢的业主陷入了新的忧虑。这十年里,因为各自利益冲突,邻里关系变得微妙,业主、代建方、政府部门多方卷入其中,拉扯出一张复杂的网。更换房产证作为这场长跑的“最后一米”,也是“自拆自建”摸着石头过河另一个艰难写照。

迟迟拿不到的产权证

9月15日一早,67岁的李小菠和几位邻居来到南京市鼓房大厦“反映情况”,鼓楼房产集团有限公司法务部负责人接待了他们,照例把他们引进了会议室。甫一落座,李小菠就直奔主题,虎踞北路4号5幢的产权证仍然没有下文,距离他们上一次来到这里求助,已经过去了大半个月。

虎踞北路4号5幢翻建后,建筑由原来的砖木结构变更为混凝土框架结构,使用年限也有更新,自然需要更换全新的房产证,然而自2022年5月交房以来,业主们却一直未取得房产证,以李小菠为首的业主自发组织起来,在各个行政管理部门周旋。

虎踞北路4号小区门口。新京报记者 李照 摄

这栋楼的业主平均年龄超过60岁,对于房产证他们有各自急迫的原因。李小菠和丈夫常年住在城东,与这套房子相距甚远,家里有九十岁的老人需要照顾,她打算把这套房子卖出去;210室的小孙子去年上小学,按照学区原本应该读赤壁路小学,却因为房产证更换耽误了过户,导致孩子统分到另一所差一点的学校;年老的业主顾虑更深,从申请到批复到建房这些年,楼里已有几名老人去世,没有房产证,他们担心遗嘱过户是个麻烦。

会议桌上,大家你一言我一语倾吐苦水。满头白发的徐敬华在这群人中年纪最长,四十多年前,徐敬华是省化工所一名工程师,单位分的这套房,户型不算好,朝北,他在这套房里结婚生子度过了大半辈子。老房翻建后,老徐的户型改善,有了朝南房间,但他心里始终不踏实。

“之前街道开了个会,记者采访让我们谈谈新房新生活,只有我们拿到产权证才能真正来谈幸福感,你说是不是?”老徐操着一口南京话,双手无奈地摊开。

五十多岁的孙兵点点头。在座的业主代表中,孙兵的话不多,他是淮安人,早年来南京,现在开了一家修理店,眼下儿子要结婚,女方的户口准备迁过来,他不得不更上心一些。

李小菠知道他们共鸣的原因。老徐提的那次街道会议,李小菠也参加了,是今年4月社区组织的一次业主座谈,请来了南京本地的媒体,原本是为了宣传老房业主搬入新家,让业主畅谈幸福生活,结果现场画风突变,“全都是抱怨没拿到房产证的。”

李小菠回忆,那次老徐和孙兵都接受了采访,老徐先是肯定了房子户型的优点,改善了房间通风,接下来话锋一转“但是”就提到了房产证问题。社区领导转而看向孙兵,并替他总结,“儿子婚房解决了,可以在这房子里结婚,如果这房子不翻建,小孩结婚是结不了的。”孙兵没插得上话。

最终刊发出来的视频报道只截取了“但是”的前半截。

邱志平是业主代表中最年轻的一个,他是一名上班族,也是经常陪同李小菠跑各个行政部门的业主之一,“我们看到她(李小菠)一个女同志到处跑确实不容易,有时候说得难受都哭了,六十多岁的人了,也蛮可怜的”。

戴着一副眼镜的邱志平掏出笔记本准备记录,他把话题拉回原点——房产证到底卡在了哪个环节?

翻建前的虎踞北路4号5幢外观。受访者供图

衰老的小楼

虎踞北路4号5幢是一栋颇有些来头的二层小楼。

其所在的江苏省化工小区,地理位置十分优越。小区紧邻内环西线,附近以东是江苏省级机关,以西是南京艺术学院等高校,距离最近的云南路地铁站仅两百米。

小楼诞生于上世纪50年代,建筑面积1890平方米。用205室业主张玉延的话来说,在当时这是一栋 “顶配”楼,自来水入户、红漆木地板、青砖大瓦房,是省化工所给重点职工盖的房子,住着总工程师之类的领导干部和高级人才。

随着时代的变迁,小楼也一并衰老了。楼梯间的墙体开裂剥落,电线杂乱无章地窝在门头上方,砖木结构下白蚁蛀空了墙角,隔音效果也欠佳。

翻建前虎踞北路4号5幢内部。受访者供图

此后,化工所改制、房改施行,有条件的住户搬了出去,风光无限的高级家属楼慢慢沦为周边房龄最老,居住条件最差的老房。2007年,孙兵的儿子要上学,他在报纸上看中这套价格洼地的老房,成交价每平方米6000多元,比周边便宜了近3000元/平方米。

2013年,城西干道桥改隧,也许是高架桥爆破给了5幢最后一击,小楼外立面出现了裂痕,居民们不敢住,向有关部门反映,由专业团队进行危房鉴定。

张玉延回忆,当初来鉴定的专业人员就站在二楼,双腿分开站立使劲摇晃,能感受到楼板的晃动,“很危险了。”2014年,虎踞北路4号5幢被鉴定为C级危房。

《危险房屋鉴定标准》将房屋危险性划分为ABCD四个等级,其中C级和D级被称为“危房”,C级是指部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。

危房消险,无外乎加固、翻新和拆除三种方式。随着各地棚改拆迁规模变小,5幢的拆迁看起来遥遥无期;而砖木结构的房子使用寿命只有50年,设计建造标准低、承重构件破损严重,加固似乎也改变不了本质,张玉延萌生出一个大胆的想法——由业主自筹资金原地翻建。

在机关单位做事的张玉延知道,想办成事得有政策文件支持才行。他翻遍了能找到的所有文件,在当时的《南京市房屋安全管理办法》中找到了针对农村的翻新依据,他想“也许能比照农村执行”。

张玉延自然而然地成为这项计划的推动者。2014年开始,张玉延反复奔波于市、区两级住建规划部门,但是困于没有先例和规定,又涉及测绘、设计等领域,工作人员和他一起研究,始终没有下文。一位体制内人士“指点”张玉延,“既然区里说没有先例,就请区里给市里打报告,上级部门会回复下级部门。”

这一招的确有用。2014年,原南京市住建委批复鼓楼区参照相关条例批准虎踞北路4号5幢的翻建。

不过这顶多只能算一丝曙光,此后审批权变更,提交的资料数次被退回并要求更新,张玉延仿佛西西弗斯一般,一次次推上去的石头又落回来,他觉得自己精神状态濒临崩溃。

真正的转机来源于2019年9月,《南京市城市危险房屋消险治理专项工作方案》出台,鼓楼区政府为虎踞北路4号5幢的危房治理项目成立专班,由鼓楼区住房保障和房产局牵头,区财政、城管、公安、建设等多个部门共同参与。

2020年7月,南京市规划和自然资源局发布行政许可决定书。拿到行政许可的那一刻,67岁的张玉延泪洒现场,从被鉴定为危房算起,6年过去了。

2020年,张玉延作为业主代表,领取建设工程规划许可证。受访者供图

自治、利益与共识

事实上,这不是一个愚公移山靠恒心就可以书写结局的故事,作为一个自治项目,申请的不易只是第一步,要取得所有业主的同意同样也是步步艰辛。虽说政府组织成立了专班,但是各个环节都需要业主们点头签字,项目才能推进下去。

虎踞北路4号5幢有21个自有产权人,5个产权单位,张玉延最初提出“自拆自建”的想法,就没有得到全票同意,有人想向政府索要赔偿而不是自费翻建,但张玉延觉得不可行,“桥改隧之前,5幢就自然衰败了,危楼鉴定结果与附近的工程施工因果关系很难确认。”

邻居们互相劝说,“危房都没办法出售”,“花点钱就可以让房子升值”总算做通思想工作,过了第一关。宁海路街道城市管理部副部长杨爽回忆,意向沟通结果是“100%的业主不反对。”

张玉延组织成立了6人工作小组作为决策统筹,下设资金管理组、设计组、安全监督组以及外联组,所有住户都被纳入这套架构进行分工。张玉延还为工作小组刻了一个专用章,但他否认自己是工作小组组长,他更愿意把这个小组看作是一个共同协商的扁平化组织。不过在很多业主心里,张玉延付出的精力远多于其他人,是实际上的领头人,他们称呼他为“张公”。

业主们定期开会讨论进展,随着新房设计图纸越来越细化,矛盾冲突越来越多,所有人都期待从这场推倒重来获得最大利益,争议不仅发生在邻里之间,甚至家庭成员的意见也没有统一。

2020年,虎踞北路4号5幢的业主一起开会讨论图纸设计。受访者供图

比如有业主提出,原来的方形承重柱显得空间狭小需要更换;有业主提出,能不能向下挖一层地下室归一层住户所有;有人不满为什么二层可以带阁楼,一层没有;有人希望政府能安排翻建期间的过渡,甚至有人想直接扩大户型面积。

张玉延不得不重申南京市规划资源局对他们的危房翻建提出的明确要求:翻建房屋必须坚持原址、原面积、原高度的进行翻建消险,“三原原则”在一定程度上打消了部分业主的心思。

当然所有矛盾的核心争议还是指向钱。《南京市城市危险房屋消险治理专项工作方案》明确,在资金补助方面,C级危房翻建费用按照市、区财政和产权人2:2:6比例分摊,也即政府补贴40%,产权人自付60%。

这无疑是一个利好消息,但是根据翻建工程立项可行性研究报告,总投资概算价在每平方米6000元,产权人应该按照每平方米支付3600元,比起四年前业主们私下找设计公司估算的1500元多出不少,又引发部分业主质疑。

“翻建房屋除了土建成本,还有拆除、设计、监理安装费用,很多是之前没有并入考虑的。”张玉延解释说,然而对于很多户型较大的业主来说,要一下拿出二三十万,收入水平不太高的业主是有些犯难的。

嫌隙就在这些喧嚣中悄悄滋生,矛头对准了张玉延。其中反对声浪最高的就是他门对门的邻居蒋宝芬(化名)。蒋宝芬原本也是工作小组核心成员,张玉延说,因为一楼住户常年受困于潮湿,他提出的设计理念是“楼下架空防潮,楼上通风隔热”,一楼设定了82厘米的架空防潮势必会增加建设费用,这遭到以蒋宝芬为代表的业主激烈反对,此外发生的一系列纷争都让张玉延觉得“走不下去了”,工作小组一度陷入停滞。

几名业主代表把张玉延劝回来后,张玉延进行了改组,蒋宝芬被退出工作小组,分配到设计小组。

9月6日,张玉延在家中向记者展示这些年为了促成危房翻建准备的文书材料。新京报记者 李照 摄

分歧

2020年政府指定南京下关房产经营有限公司(以下简称“关房公司”)作为代建方负责翻建,工程款分工期结清。根据建筑面积,蒋宝芬家需要缴纳二十多万的工程款,但只在第一次缴纳6万元之后,蒋宝芬就再也不肯掏一分钱。

少部分对张玉延颇有微词的业主与蒋宝芬形成同盟,尽管人数悬殊,虎踞北路4号5幢业主们分裂成了两派——“挺张派”与“反张派”。

在各种摩擦中,翻建工程还是推进了下去,搬迁、拆除、修建、交房,2022年5月,业主们在媒体的聚光灯中拿到了新家钥匙,喜气洋洋地搬进新家。

没有缴齐工程款,蒋宝芬自然没有拿到钥匙,张玉延称,蒋宝芬是撬开了锁,强行住了进去,别人拿她没有办法,“那毕竟是她的家。”

宁海路街道城市管理部副部长杨爽告诉新京报记者,蒋宝芬不仅与张玉延有分歧,与代建单位也有矛盾。整幢楼的伸缩缝就在蒋宝芬家楼顶。所谓伸缩缝是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

蒋宝芬懂一些工程知识,坚持认为伸缩缝会给她家造成漏雨等影响,试图与代建单位谈判不缴或者少缴余款,但代建单位告诉新京报记者,他们邀请专家进行过论证,伸缩缝并不会对蒋宝芬家产生影响,双方没有达成一致。

搬入新家的喜悦没有持续多久,房产证成为这场漫长拉锯战的“最后一米”。这一次,张玉延不肯再“出头”。为了避免有人说他“无利不起早”从中捞取了好处,交房后,张玉延刻意比其他业主晚一点装修,至于房产证,他不着急,晚一点就晚一点吧。

但是急着卖房、转户口、孩子入学的业主却忧心忡忡,李小菠就这样成为讨要房产证的主力,像张玉延当年一样,周旋于各个行政部门。东奔西走的碰壁令业主们情绪沮丧,有人联名写信请张公“复出”,但是张玉延提了个要求——必须95%以上的业主签字同意他才愿意考虑。

这几乎是一个不可能完成的任务。这些年来,因为利益冲突邻里之间已经从此前关系融洽变成了各怀心思。业主们和关房公司沟通不畅,他们倾向于认为是代建单位没有动力办证,想以此倒逼其他业主给蒋宝芬施压,收齐欠缴的工程款,矛盾漩涡中心又回到了业主中间。

今年夏天,南京几家本地媒体报道虎踞北路4号5幢的房产证问题,业主接受采访时提到,蒋宝芬至今未缴纳工程款,是产权证难办的原因之一。至此,邻里龃龉彻底公开化。

杨爽明显感觉到蒋宝芬的抵触情绪更强烈了,“以前我们找她沟通还能说上几句,现在她连我们的电话也不接了。”杨爽说。新京报记者多次尝试与蒋宝芬联系,未获回应。一位和蒋宝芬关系密切的业主也拒绝了采访,“这事你问街道去。”

“其实真没必要把所有矛盾都集中到蒋宝芬头上,如果产权证能分开办理,交钱的业主能拿到产权证,那么其他业主与蒋宝芬就不存在矛盾,如果必须蒋宝芬配合否则无法推进,街道可以协助业主通过司法途径起诉蒋宝芬。”杨爽强调,但现在不能确认产权证问题就是蒋宝芬的原因。

真正的原因

至于房产证为何迟迟拿不下来真正的原因,像是一团迷雾。

起初是一张丢失的规划核准图。房产证通常是由代建单位办理,按照关房公司给出的说法,原本应该在交房前完成测绘,但是被业主提前“抢住”,这留下了隐患。在事后申请测绘时,房产测绘部门需要根据规划核准图对整栋建筑进行测绘核对,关房公司负责人带着资料去申请,却发现遗失了一张盖有规划局审定专用章的一二层平面图。

当时,南京一家本地媒体正在关注此事,记者跟着业主跑了多个部门,最终补办了规划核准图,测绘可以进行了。

可是当测绘部门进场,却发现101室扩大厨房占用公共区域,待街道相关部门协调拆除后,蒋宝芬家又拒绝测绘人员入内测绘,再次陷入死局。

在业主代表们反复沟通下,测绘部门同意特事特办,绕开蒋宝芬家进行测绘,不过由于危房翻建需要新的门牌号码,测绘报告仍然无法出具。

负责此事的宁海路派出所孙姓警官告诉新京报记者,5幢虽然是按照“三原”原则进行翻建,但是房间朝向与楼栋入户有调整,原来的四个单元变更为六个单元,室号也有变化,“按照现在的规定,推倒重建的住宅要按照商品房的门牌编制方式重新编制。”

这个过程中又产生了分歧,有的业主认为居住地址修改后,户口簿、身份证等一系列的证件都要变更,势必产生新的麻烦,希望保留原来的门牌号。“我跟他们沟通过几次,其实使用新的门牌号码不会造成麻烦,我们只需要开个同址证明就行。”孙警官说,但是为了尊重居民诉求,他还是将申请书一并放入申报材料中,等待上级部门批复。

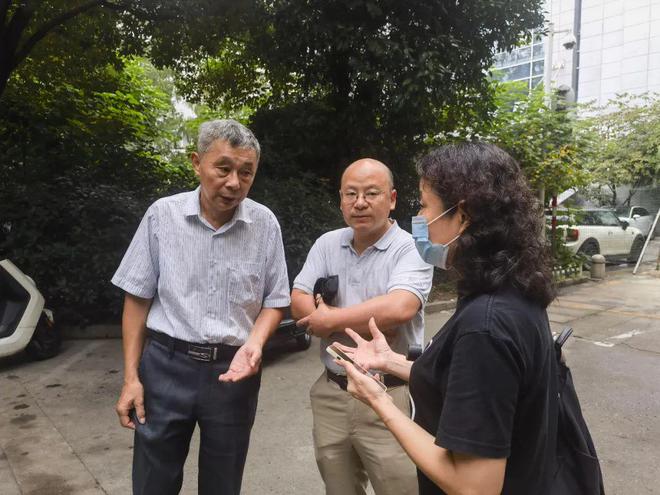

9月15日,李小菠与徐敬华、邱志平在宁海路派出所外商量门牌号问题。新京报记者 李照 摄

关房公司承诺绕开蒋宝芬为其他缴纳工程款的业主先办理产权证,在与业主沟通中,王姓项目经理说出了产权证真正的“拦路虎”。

一是新的门牌号码迟迟没有下来,无法出具测绘报告;二是消防验收尚未进行,无法完成竣工备案;三是涉及未验先住等问题,代建单位可能面临责罚,目前正在向上级部门申请豁免处罚。

9月15日,孙警官回复李小菠告知之前有业主递交的沿用原来的门牌号的申请被市局退回,目前正在按照新门牌规定进行处理。至于消防问题,关房公司项目负责人王经理解释说,虎踞北路4号5幢当初是严格按照“三原”原则进行翻建,但是过去的房屋消防无法达到现在的标准,比如消防通道设计标准等,导致难以通过验收。

9月20日上午,依然是在鼓房大厦的会议室,王经理与业主又进行了新一轮沟通。这一次他带来了《南京市城市更新中既有建筑改造利用消防设计审查验收改革实施方案(2.0版)》,这是今年7月发布的一份文件,对“三原”项目作出明确规定。

文件指出,经规划资源部门批复按照“原址、原面积、原高度”翻建且不改变建筑使用功能,确受条件限制导致无法满足现行国家工程建设消防技术标准要求的,改造利用单位应当编制消防实施方案,针对薄弱环节进行性能化补偿,翻建后不得降低并确保改善、提升建筑消防安全水平。

紧跟好消息之后,王经理补充说,目前就等公安部门编制的新门牌号码,但他给业主打了一针预防针,在跟测绘部门初步沟通过程中,对方称蒋宝芬家的测绘始终未完成,可能导致其他业主的测绘报告没办法盖章,“当然我们现在还在跟测绘沟通中。”

自拆自建能否复制?

眼下,所有人又进入一轮新的等待,等待测绘报告的出炉。张玉延决定,测绘结果出来后,他会把自家情况在小区张贴公示,“让其他人看看,我家到底有没有偷偷扩大面积。”近十年“出头”奔波,他需要还自己一个清白。

至于代建方与蒋宝芬的工程款纠纷,王经理表示,尽管与蒋宝芬未签订代建协议,但一开始他们有签订意向承诺书,公司未来可能采取法律手段。

从申请翻建到新房落成,这是一条蹚出来的路。2021年4月,江苏省委常委、南京市委书记韩立明曾到虎踞北路4号5幢改造施工现场调研。当时,韩立明问了张玉延一个问题,这个项目可不可以复制,张玉延回答说,可以复制。

张玉延常常跟媒体提及这次对话,但是他当时没有完整说出来的是,复制的关键在于人和制度保证缺一不可。依靠居民自主更新,离不开强有力的推动者,但推动者本身也只是一个普通居民,如何协调所有人劲往一处使?如果没有制度保障,那就是一个“吃力不讨好”的角色,最终很难成功,这一切需要成熟配套的政策。

南京长江都市建筑设计股份有限公司总经理董文俊接受媒体采访时提到,该项目的成功离不开政府的重视和推动,但是,不可能每一个项目都由房产局局长来做组长。他建议,有关部门可以将这个案例作为专项课题研究,探索一套完善的制度和工作机制。那时候,产权人自筹资金危房翻建项目才能具备成熟的复制和推广条件。

民盟北京市委城建更新委副主任、雅颂城脉董事长秦刚告诉新京报记者,虎踞北路4号5幢是城市更新的一个微观案例,是一个很有意义的民间探索,体现了协商互助共建共治的公民意识。长期以来,很多老旧危房都很依赖于政府大包大揽似的拆迁,没有激发出产权人或者利益相关方的积极性,从长远来看不利于城市更新的良性运转。

秦刚对“自拆自建”目前的可复制性仍然持保留态度,无论是此前漫长的申请批复还是产权证问题,都显示出这个模式的困难和复杂性。他认为危房翻建涉及的领域众多,对于非业内的产权人来说几乎难以胜任,要形成一套可复制的模式,离不开顶层设计,政府需要出台具体的标准化的准则,也应当做好引导和支持的角色,提升社会治理能力。

在张玉延的新家中,二层阁楼的书架上印着“大漠孤烟直,长河落日圆”与“常为而不置,常行而不休”两句诗,他常以这两句诗来自比十年的跋涉,像是在孤独的大漠中行走,没有先例借鉴,靠着“常行不休”的信念坚持,个中滋味只有自己知道。

张玉延新家的二层阁楼书架印着两句诗,是他近十年跋涉的感受。新京报记者 李照 摄

他期待着这段经历尽快画上一个完美句点,希望虎踞北路4号5幢能真正成为未来危房翻建可供借鉴的成熟样本,但他也知道,这将是一条漫长的路。

━━━━━━━━━━━━━━━

星标“剥洋葱people”

及时接收最新最热的推文

━━━━━━━━━━━━━━━

洋葱话题

你对此事怎么看?

一位健身达人的意外死亡

一起不寻常的“临终托孤”

当农村孩子们走上“好大的舞台”